Беглова Наталья Спартаковна

Журнал «Азия и Африка сегодня», No. 4, 2005 год.

Восток глазами жены дипломата к.и.н. Ю. Федорова.

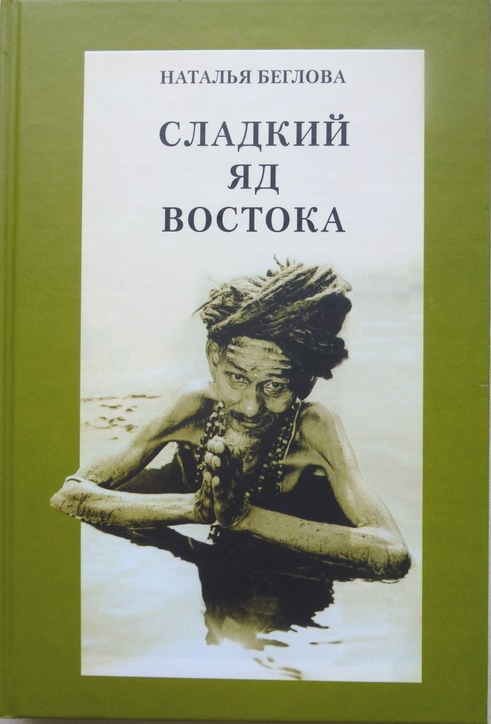

Эта книга написана интересно и со знанием дела — сразу видно, что человек не один год провел в Индии и Бангладеш, о которых идет речь. Когда берешь в руки книгу Н.Бегловой “Сладкий яд Востока. Путешествия под знаком Стрельца” (М., Новый Хронограф, 2004. — 392 с.), то, прежде всего, внимание привлекает фотография на обложке. Что за странный старик изображен на ней? Он страшно худой и одет в какое-то рубище, но вы никогда не примите его за нищего. Скорее всего, это садху — индийский святой, о чем говорят три белые линии, нарисованные на его лбу. Но главное даже не это, а выражение его лица – оно никак не может принадлежать нищему. В лице старика есть что-то забавное, и в _то же время оно полно достоинства. Обложка притягивает, хочется взять книгу в руки и рассмотреть поближе.

Рецензия на книгу Сладкий яд востока

Да и ее название интригует не меньше, чем фигура старика. “Сладкий яд Востока” – почему вдруг яд и, тем более, почему сладкий?

Вот как объясняет происхождение названия автор. Когда-то она услышала высказывание, которое, по ее мнению, очень точно передает суть того, что происходит с человеком, попавшим на Восток. “Восток — это яд. Этот яд проникает в кровь человека, попавшего на Восток. Организм или отторгает этот яд, и тогда вы не сможете жить здесь. Или он, проникнув в кровь, становится ее компонентом, неотъемлемой частью. И тогда вы уже никогда не сможете обойтись без него.» Эта фраза, если верить одному знакомому автора, принадлежит Киплингу. Но даже если знаменитый британец такого не говорил, мысль очень глубокая.

По словам Натальи Бегловой, она явно оказалась принадлежащей к разряду тех людей, для которых яд Востока стал сладким. Проникнув в кровь, он заставил ее раз и навсегда полюбить Индию. `

Итак, еще одна книга об Индии. У автора были сомнения — ведь уже столько написано об Индии! Но не случайно у французов до сих пор название этой страны употребляется и во множественном числе – «Les Indes». Действительно, у Индии тысяча лиц. И к каждому, кто приезжает туда, она поворачивается новым, неповторимым своим ликом.

К Бегловой она повернулась даже не одним, а двумя ликами. Один ее лик она увидела, когда приехала в Калькутту в 1970 г. С мужем, начинающим дипломатом, и прожила там несколько лет. Эта часть так и называется “Записки жены дипломата».

«Заграница, приемы, балы, лимузины, обеды, вечерние туалеты дам, смокинги мужчин. Одним словом – «Dolce vita”. Но, по мнению автора, как это часто бывает, реальная жизнь достаточно далека от этих стереотипных представлений. И далее автор пишет: “Дипломатическая жизнь — это не только и не столько светские мероприятия. Это и неумный начальник, отравляющий вашу жизнь нелепыми распоряжениями. И такие протокольные мероприятия, которые превращаются из удовольствия в пренеприятнейшую обязанность… Единственное, что помогает справиться со всеми этими ситуациями и не впасть в хандру, — это чувство юмора». И автор действительно с большим юмором рассказывает о своей “Dolce vita» в Индии. В этой части книги рассказывается о Калькутте, столице Западной Бенгалии, названной Киплингом городом “ужасающей ночи”. В чем-то история Калькутты, которая начинается в конце ХVІІ в., перекликается с историей Санкт-Петербурга.

- “Акведук” на индийский лад.

В 1772 г. Калькутта становится столицей Британской Индии. На протяжении полутора веков англичане обустраивались там с размахом: огромные площади, широкие проспекты, величественные дворцы, красивые здания. В ХІХ в. О Калькутте писали как о “городе дворцов». Автор рассказывает: “Город, так же как и Петербург, строился на заболоченных пространствах в дельте реки Ганг, в 140 километрах от Бенгальского залива. Вся местность испещрена речками и речушками, соляными озерами и болотами…

Про Калькутту, как и про Петербург, говорят, что город стоит на костях возводивших его людей. В 1911 г. столица Британской империи переносится в древнюю столицу Индии — Дели. Дели дальше удален от океана и больших рек, и хотя там тоже очень жарко большую часть года, но климат сухой и более здоровый”. В этой же части книги вы узнаете об удивительном городе Бхубанешваре, столице штата Орисса. Вот как описывает автор этот фантастический город. “В тот день после завтрака мы поехали в Бхубанешвар — “обитель бога” или “властелин мира” (бхубан означает мир, а ишвар — бог). Название происходит от эпитета Шивы Трибхубанешвара — ‘Властитель трех миров. Это один из крупнейших центров шиваизма. Но есть здесь и храмы, посвященные другим богам. Не случайно Бхубанешвар еще называют “столицей храмов Индии”… С III в. до н. з. по ХVІ в. н. э. здесь было построено более 7 тысяч индуистских храмов. Сегодня сохранилось лишь 500 — 600 из них.

- резиденция махараджи

Это в десять раз больше, чем сохранилось церквей в Москве. К тому же город очень маленький. Что-бы представить наши ощущения, вообразите, что в пределах Садового кольца в Москве вдруг оказалось пятьсот храмов, многие из которых по размерам не уступают храму Василия Блаженного».

Наталья Беглова провела четыре года в Бангладеш. Этой стране посвящена вторая глава книги — “Не очень сладкий яд Востока». Автор рассказывает о трудностях становления этой мало известной у нас страны. Интересен раздел о событиях на Индостане, приведших к созданию нового государства — Бангладеш. Подробно и со знанием дела повествуется об индо-пакистанском конфликте 1971 г., о столкновении интересов сверхдержав — СССР и США, о лидере борьбы за независимость Восточного Пакистана — Муджибуре Рахмане, ставшим позже первым президентом молодого государства. По мнению Бегловой, пример Бангладеш более чем наглядно продемонстрировал то, каким эффективным рычагом влияния является американская экономическая помощь. В этой связи автор пишет: “Сейчас много говорят о “тайных” пружинах американской дипломатии.

А такие ли уж они “тайные”, эти рычаги? На мой взгляд, основные методы американской дипломатии, которые позволяют им решающим образом воздействовать на позицию любой страны, лежат на поверхности и неизменны вот уже многие годы. И, прежде всего, это традиционная политика кнута и пряника. Причем роль и того, и другого выполняет… американская экономическая помощь».

Вторая часть книги называется “Записки путешественницы”. Вместе с автором читатель побывает в центре кришнаизма — городе Матхуре, по улицам которой Наталья Беглова прогуливалась, надев паранджу, в штате Раджастхан. Этот район Индии по-настоящему очаровал автора. Она пишет о столице штата Джайпуре, знаменитой крепости Амбер, районе Шекхавати, дома которого покрывают фрески удивительной красоты. Книга “Сладкий яд Востока» не только знакомит читателя с историей и культурой Индии, но может быть использована и в качестве путеводителя по этой замечательной стране.

Ю. ФЕДОРОВА

Рецензия на книгу «Московская семья рязанского разлива»

Журнал «Международная жизнь», Июнь 2013 год.

Елена АНАНЬЕВА.

Обозреватель журнала «Международная жизнь»

кандидат философских наук.

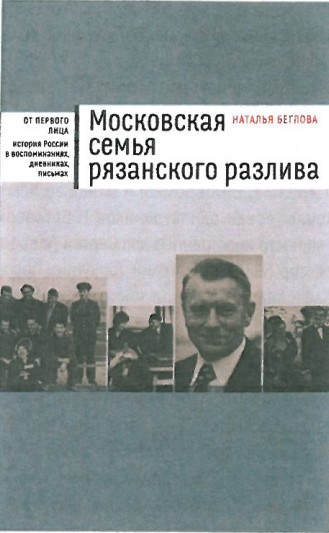

«Короткая микроистория — «Пыль мелких фактов»?

Действительно, газета живет один день. Однако недаром именно прессу (а ныне СМИ) называют «четвертой властью» после законодательной, исполнительной и судебной. В советские времена целая плеяда »звезд» международной журналистики была «властителя ми дум», поскольку приоткрывала »железный занавес» для миллионов людей — особенно тех, кто умел читать между строк. О выдающемся журналисте международнике Спартаке Ивановиче Беглове — о его предках и потомках, нелегкой и яркой судьбе поколений — повествует книга. Скажем банальность: книга Натальи Бегловой интересна именно тем, что показывает, как история страны на протяжении ХХ века, который вместил несколько эпох, преломлялась в судьбах членов семьи, причем семьи, которая воплощала внешнюю политику нашей страны, начиная с Ивана Ивановича Беглова, главы корреспондентского пункта в Нью-Йорке в 1950-х годах. Жизнь международников — дипломатов, журналистов — в советские времена была овеяна налетом романтики. Автор, правдиво рассказывая о перипетиях и переломах в судьбах семьи, развеивает мифы: богатый впечатлениями, этот путь многотруден и требует жертв. »Все мы — лишь очередное звено в цепи поколений. Мы не так свободны, как кажется, нам приходится оплачивать «долги» наших предков. Эта своего рода преданность семейной традиции подталкивает нас к повторению ситуаций и событий, уже происходивших в жизни предшествующих поколений» (с. 13). Студенческую жизнь и учебу в МГИМО, где «отцам и детям» преподавали выдающиеся ученые (Е.В.Тарле, В.Г.Трухановский, В.В.Похлебкин) теорию и историю международных отношений, сменяет практика журналистской и дипломатической работы- часто в трудных бытовых условиях, подчас опасных, вдали от родных и друзей. Почитайте первую книгу Н.Бегловой «Сладкий яд Востока» о жизни уже ее собственной семьи в Индии и Бангладеш в 1970-х годах и вы поймете, чем отличаются внешние впечатления путешественника или туриста от представлений и раздумий »старожила» на чужбине. Книги Н Бегловой — это рассказ о людях, которые непосредственно »делали» историю международных отношений и внешней политики нашей страны: старшее поколение (Г.Арбатов, В.0беремко) и младшее поколение: среди однокурсников Н.Бегловой — министр иностранных дел Сергей Лавров, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, посол Александр Кадакин, а также Юрий Кобаладзе, журналист и разведчик, профессор МГИМС, предприниматель. «Лихие 90-е» оказались на судьбе многих международников, в том числе и на С.И.Беглове. Автор с горькой иронией отмечает: «Опыт? Не смешите! Зачем он нужен, — это ваш опыт. Он нам ни к чему — все равно мы все сделаем по-новому! У нас очень любят не продолжать, улучшая, а именно переделывать на новый лад, разрушая старое, отметая его, не пытаясь сохранить то рациональное, что было до этого создано… затем спохватились, что утратили позиции, на завоевание которых ушли десятилетия и труды многих… и начали принимать меры по очередной «перестройке» (с.1З3).

Действительно, международные отношения и внешняя политика страны — не та сфера, в которой государству позволительны эксперименты и безответственность. Семейная история? История страны.

Рецензия на книгу «Московская семья рязанского разлива«.

Журнал «Международная жизнь», Июнь 2013 год.

«Короткая микроистория — «Пыль мелких фактов»?

С распространением грамотности, а затем и всеобщего образования, постепенно сходит на нет значение семейной истории как источника информации о прошлом, выходящем за пределы семьи, — эту функцию начинают выполнять учебники, музеи, исторические романы, кинофильмы и т. д… С другой стороны, распространение грамотности и технических средств… способствовало развитию семейной истории, которая ныне фиксируется не в виде устных преданий, а а виде документов, писем, фотографий, видеофильмов. Как правило, большинство современных семей располагает документированной историей двух-трех, а то и более поколений. Отметим, что документированная история — еще не повествование, а набор фактов. Заслуга Н.Бегловой — в способности вплести описание частной жизни в широкий контекст «бытописания земли».

В настоящее время в методологии исторической науки происходит бум «микроистории» — исследования отдельных исторических «казусов» и индивидуальных судеб людей, их психологии и поведения — после доминирования школы «Анналов» Л.Февра и Ф.Броделя. Эта методология противопоставляла устойчивые структуры, которые соответствовали долговременным общественным, экономическим или культурным реальностям (медленная история), «конъюнктура» коротких волн циклов и тем более «вспышками событий. В броделевской трехчастной концепции времени различались периоды «большой длительности», то есть время существования «структур» и длительных процессов общественного развития; конъюнктура было отведено промежуточное место между коротким временем событий и почти неподвижным временем большой длительности. »короткое время» — время быстро протекающих событий или индивидуальной жизни человека, а, согласно Броделю, важнее процессы »большой длительности», ибо именно они определяют развитие человечества. Школа «Анналов» преуменьшала роль личности и событий, которые, по метафора Броделя, представляли не более чем »поверхностное волнение» океана истории, «пыль мелких фактов», не интересных ученому. Таким образом, в пределах »короткого времени» историку исследовать практически нечего — это, «по преимуществу, время хроникера, журналиста».

Анонс в журнале Лиза июнь 2016 года

Подводные камни «Города изгнанников»

Интервью, напечатанное в журнале Читаем вместе за июнь 2016 года

Интервью, напечатанное в журнале Читаем вместе за июнь 2016 года

Анонс книги «Город изгнанников» в журнале «Читаем вместе».